Lust for Life

Ein Lebenslauf in Bildern. Von Silke Burmester

Dies ist mein Schmuck. Zumindest der unechte.

Mein Schmuck erzählt mein Leben und es ist erstaunlich, dass eine Frau so viel Schmuck hat, die schon als Kind keine Tusse sein wollte, die zimperliche Mädchen und jene, die kreischen, wenn Jungs die Federtasche wegnehmen, blöd fand.

Dieser Schmuck, diese Sammlung ist ein Abbild von 58 Jahren und dem Versuch, sich in dieser Welt zurechtzufinden und mehr noch: in der Welt zu bestehen. Zu sein.

Es ist eine Sammlung der Optionen, eine Sammlung verschiedenster möglicher Persönlichkeiten, und der Versuch, in ihrer Vielzahl die wahre zu finden.

Dieser Schmuck, diese Sammlung ist ein Abbild von 58 Jahren und dem Versuch, sich in dieser Welt zurechtzufinden und mehr noch: in der Welt zu bestehen. Zu sein.

Es ist eine Sammlung der Optionen, eine Sammlung verschiedenster möglicher Persönlichkeiten, und der Versuch, in ihrer Vielzahl die wahre zu finden.

Die Esther Williams Ohrhänger

Vor einigen Jahren, als man es noch ok fand, aus Gründen der eigenen Unterhaltung ins Flugzeug zu steigen, war ich in New York. Eines meiner Ziele war das Chelsea Hotel. Neben dem Chateau Marmont sicherlich das bedeutendste Hotel für die Kunst-, Literatur- und Musikgeschichte. Die Berichte über seine mitunter über Jahre hier lebenden Bewohner*innen sind legendär. Patti Smith etwa lebte hier, der Schriftsteller Arthur Miller, Miloš Forman während seines Exils infolge des Prager Frühlings, Valerie Solanas, jene Frau, die versucht hatte, Andy Warhol zu erschießen und das legendäre S.C.U.M.-Manifest verfasste, Janis Joplin. Es ist das Hotel, in dem Sid Vicious von den Sex Pistols seine Freundin Nancy Spungen erstach. In dem zwölfstöckigen Backsteinhaus spielt und spielte sich alles ab, worum es in dem großen Bogen zwischen Leben und Kunst geht.

Gegenüber auf der anderen Straßenseite war oder ist vielleicht noch ein Second-Hand-Laden. Ein Laden, in dem alles zusammengetragen ist, was anderen Menschen mal gehörte. An Schönem, an Nützlichem. Es ist vor allem ein Laden, der den Anschein macht, dass man hier ein paar Dollar für seine Wertsachen bekommt, wenn man auf Droge ist oder aus anderen Gründen kurzfristig Geld braucht. Und sie, wie im Pfandleihhaus wieder abholen könnte. Der Laden war ein Ereignis. Vor allem war es, als könne man die junge Patti Smith spüren, die irgendetwas, das ihr etwas bedeutete, vorbeibrachte, weil sie absolut kein Geld mehr hatte für Toast oder die Miete oder Stoff. Es war, als könne man spüren, wie Menschen wie Patti Smith, deren Begabung am einen Ende der Wippe sitzt, während am anderen schwer die Verlorenheit hockt, hier auf das trafen, was sie brauchten. Menschen, die bereit waren, gegen ein paar Dollar eine Kostbarkeit entgegenzunehmen und diese zu verwahren. Sie mitunter lange Zeit aufzuheben, weil sie dem anderen und der Kunst eine Chance geben wollten.

In diesem Laden entdeckte ich diese Ohrhänger. Ohrhänger, die aussehen, als hätte die Ikone des Wasserballetts Esther Williams sie in einem ihrer Schwimmfilme getragen. Tatsächlich bin ich mir sehr sicher, dass sie aus dem Kosmos der Wasserballettfilme stammen, selbst, wenn es nicht Esther Williams selbst war, die sie getragen hat. Sie haben eine Aura, eine Ausstrahlung des Bildes von Frauen in schulterfreien Seidenkleidern mit kunstvoll hochgesteckten Haaren – es ist unbegreiflich. Ich glaube, dass ich kaum etwas besitze, dem eine solche Geschichte innezuwohnen scheint, wie die, die dieser Schmuck ausstrahlt.

Ich trage diese enorm groß gewachsenen, seesternhaften Blüten sehr selten. Zum einen aus Mangel an Gelegenheiten, die passend und angemessen währen. Zum anderen, weil sie eine Eigenschaft haben, die mir beim Kauf nicht aufgefallen war: sie sind bleischwer. Hat man sie in den Ohren, ist es geradezu mühevoll, den Kopf oben zu behalten. Man möchte ihn nur noch auf der Tischplatte ablegen.

Der Eierring

Ich erinnere mich nicht mehr daran, wo ich ihn gekauft habe. Auf welchen meiner Stationen ich ihn aufgelesen habe, den Eierring. Den wohl bescheuertsten Ring, den ich je getragen habe. Und ich habe ihn viel getragen. Jahrelang. In meinen 20ern. Ich fand ihn gut, weil er so anders war. Nicht einzuordnen und nicht zuzuordnen. Es ist völlig unklar, was er darstellen soll, was derjenige, der ihn geschaffen hat, sich gedacht hat. Und, vor allem: Warum sollte man so einen Ring erschaffen?

Er ist nicht schön, er ist nicht schmuck, er ist nicht schmeichelhaft.

Ich mochte ihn, weil er an die Eicheln von A-Hörnchen und B-Hörnchen erinnert, die in einer Eierverpackung ruhen. Vor allem aber, weil er etwas Martialisches hat. Und Assoziationen an Hoden in einer Ritterrüstung weckt. Ich bin nicht so der Hodentyp. Ich steh nicht drauf, kann damit wenig anfangen und habe das baumelnde Rätsel nie gelöst. Aber es hat mir gefallen, sie am Finger zu tragen. Domestiziert. Für mich stand der Ring immer für Kastration. Und damit für Macht. Ich trug Klöten am Finger, die nichts mehr ausrichten konnten. Es hatte etwas Triumphales, wie wenn Menschen die Köpfe der von ihnen erlegten Tiere an die Wand hängen. In diesem Fall ging es nicht darum, zu beweisen, wer der oder die Stärkere ist. Es ging um das Emanzipatorische, das zum Ausdruck kam. Ich, die ich schon immer im Kampf, im Hadern mit den Regeln der Männer war, hatte mich innerlich von ihrer Macht befreit. Als Zeichen, mich nicht beugen zu wollen, trug ich ihre empfindlichsten Teile in Metall gegossen zur Schau.

Das 60er-Jahre Armband

Ich habe ein Faible für die 60er Jahre und vieles, was daran hängt. Ich wäre gern in den 60ern jung gewesen, wäre zu den Beatles ausgeflippt, hätte das „Swinging London“ erlebt und nachdem Ende Anfang der 70er der Blitz in mich eingeschlagen wäre, hätte ich mich von der glanzvollen Oberfläche des Pop losgesagt und wäre ein Hippie in den Straßen und Hügeln von San Francisco geworden.

Nachdem ich dafür aber zu spät geboren wurde, blieb mir nur, immer mal wieder Relikte, Reminiszenzen der 60er in mein Leben zu holen. So auch dieses Armband, das ich für eine nicht allzu lange Zeit in meinen späten 20ern trug.

Es passte auch sehr gut, als ich mit Anfang 40 zu einer Party eingeladen wurde, die unter dem Motto „Great Britain“ stand und ich beschlossen hatte, als Mrs. Kensington zu gehen. „Mrs. Kensington“ ist die weibliche Hauptrolle in der 60er-Jahre Satire „Austin Powers“ und sie ist sexy und very british.

Ich trug ein doppelreihiges, rotes Sakko mit großem weißen Karo, das lang genug war, um als Mini getragen zu werden, eine Netzstrumpfhose und sehr, sehr rote hohe Stiefel. Alles an ihnen war hoch. Der Schaft, der Absatz, die Wirkung. Die Haare ließ ich lang, führte aber die an der Kopfseite auf dem Kopf in bester 60-Manier zusammen, dazu baumelte ein langes, passendes Ohrgehänge.

Die Party was ganz ok, ich war im Anschluss bei einer meiner besten Freundinnen eingeladen. Sie feierte etwas, wohlmöglich ihren Geburtstag, und es war klar, dass ich dort noch vorbeischauen würde. Ich ging so hin, wie ich war.

Seither habe ich ihren Nachbarn am Hals. Ein Mann, etwas älter als ich, ein taz-Leser, der auch so aussieht. Ein Zausel. Ein Zottel. Ein Mensch, der seinem Kind einen Wikinger-Namen gibt. Der dicke, kratzige Wollpullis trägt und seine bunten, selbstgestrickten Socken in alten, ausgelatschten Birkenstock-Sandalen aufs Fest mitbringt. Ein Mann, dessen ausgependelter Latschenkiefer-Kosmos durch das Erscheinen sehr roter Stiefel aus dem Gleichgewicht geriet. Ein Mann, der nicht mehr von meiner Seite weichen wollte, und seinen Geifer und seine Sabber nur mühevoll und mäßig hinter enorm dämlichen Fragen zum Anlass meines Aufzugs zurückhalten konnte. Der mich mit großen Augen anstarrte und auf so etwas wie Erlösung zu hoffen schien.

Natürlich hatte ich gedacht, es sei das Kensington-Gesamtbild gewesen, aber das war ein Trugschluss. Als ich ein paar Monate später bei einer weiteren Feier meiner Freundin wieder auf ihn stieß, kam er und fragte, ob ich denn die Stiefel gar nicht anhätte. Ungeachtet der Beknacktheit der Frage, vor der Offensichtlichkeit, dass ich was anderes an den Füßen hatte, offenbarte sich, was den Mann so getriggert hatte.

Ich hatte mit den Stiefeln noch ähnliche Erlebnisse und da ich, wenn ich das Haus verlasse, selten auf Sex aus bin, habe ich sie vor Jahren aussortiert. Was geblieben ist, ist die Verknüpfung in des armen Mannes Hirn „Silke, rote Stiefel – sexy, sexy!“ und sein Kleben an meiner Seite, wenn meine Freundin mal wieder ein Fest feiert.

Ungeachtet dessen, wäre „Mrs. Kensington“ aber mal wieder ein schönes Thema für einen Ausgehabend.

Die blauen Ohrdinger

Vor ein paar Jahren musste ich beruflich nach Heidelberg. Es war mein erstes Mal. Ich wusste, dass es Städte wie Heidelberg, Trier und Konstanz gibt, aber mit meinem Leben hatten sie nichts zu tun. So traute ich auch meinen Augen kaum, als ich in Heidelberg mein Hotel verließ und durch das Stadtzentrum ging. So etwas hatte ich buchstäblich noch nicht gesehen. Augenblicklich wurde klar, warum die Japaner und die Amerikaner Deutschland so verklären und annehmen, wir würden in einer Art Zauberland zwischen Grimmschem Märchenwald und Neuschwanstein leben, in dem Dr. Brinkmann die Kranken heilt und Derrick in großen Villen reiche Witwen löchert.

Ein ganzer Ort bestehend aus Niedlichkeiten und der Sehnsucht sehr, sehr braver Bürger nach einem ordentlichen Leben. Ich hatte nicht geahnt, dass es so viel Handarbeitsgeschäfte auf einem Haufen geben könnte, und Schaufenster voller Frotteetücher mit Blumendekor und Häkelrändern kannte ich nur aus meiner Kindheit, als man die Zeit des Wirtschaftswunders einzufrieren versucht hatte. Alles war klein, putzig und die Anständigkeit blühte in den Begonienkästen der Häuserfronten.

Irgendetwas muss mich geritten haben. Irgendwie muss der Wunsch entstanden sein, davon etwas mitzunehmen. Ich entdeckte in einem Schmuckgeschäft dieses Paar Ohrhänger. Völlig langweilige, aussagelose dicke blaue Plastikplöpse

Ich hatte seit Jahren keine Ohrringe mehr getragen und es ist mir ein absolutes Rätsel, was ich mir dabei gedacht habe, diese Dinger zu kaufen.

Ich habe sie vielleicht dreimal getragen. Sie stehen mir (wegen des Blaus in meinen Augen an guten Tagen), aber sie können nix. Ich weiß nicht, warum ich sie nicht einfach wegtu. Vielleicht, weil sie für den Wunsch stehen, Teil eines Deutschlands zu sein, das nicht meines ist. Oder aber, weil sie in ihrer schmucklosen Künstlichkeit ein plastischer Gegenentwurf zur erstickenden Biederkeit Heidelbergs sind. Ein Ort, den ich nicht mag, weil er Menschen in anderen Ländern ein Deutschlandbild eingepflanzt hat, das außerhalb von Heidelberg keine Gültigkeit hat, unter dem aber alle, die weniger anständig sind, leiden.

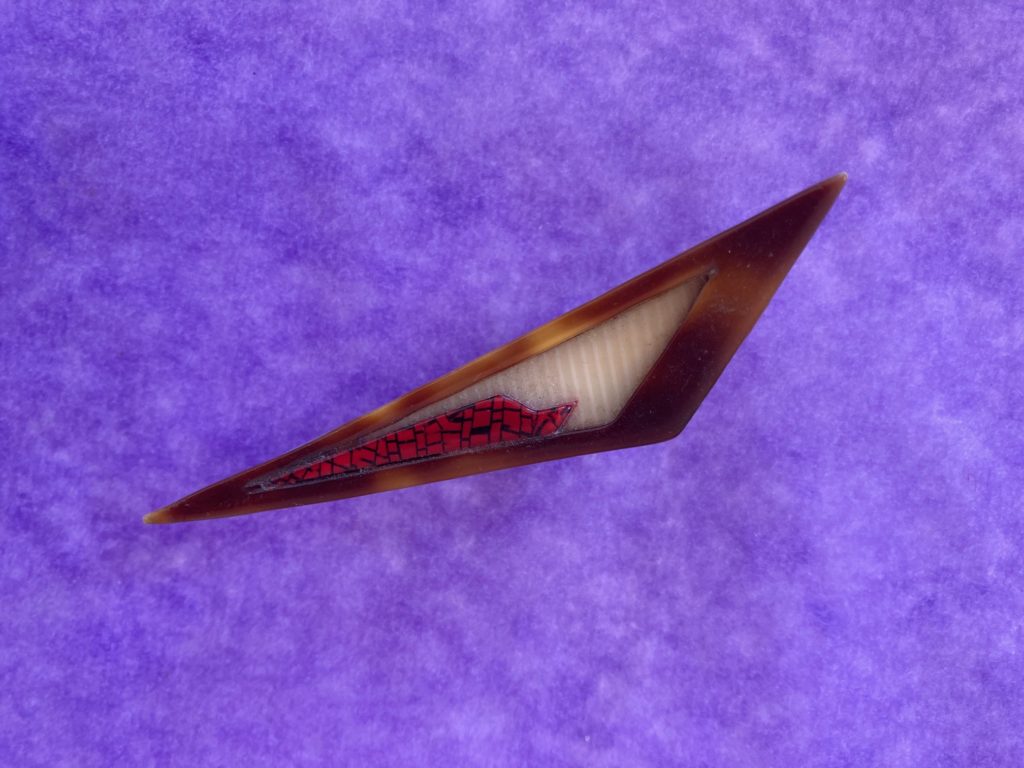

Die Libellenspangen

Es war die Zeit der Libellenspangen. Diese Spangen, mit denen man das Haar seitlich bannte, machten etwas mit einem. Sie brachten einen in Abba-Nähe. In die Nähe von Frauen mit Föhnwellen und weißen Jeans, die in Stiefeln steckten. Es war die Zeit, in der das Parfume „Janine D.“ aufkam. Sein Duft war noch etwas groß für uns, aber in ihm steckte das Versprechen, der kommenden Jahre. Er gab eine Richtung vor, wie das Frau-sein aussehen könnte. Ein Frau-sein mit einem frischen Gesicht und einer Leichtigkeit, mit der man sich durch das Leben und die Gesellschaft bewegen würde. Schwungvoll und voller Elan und immer guter Laune. Ich ahnte, dass Janine D. und ich nicht weit gemeinsam kommen würden.

Meine „Indianerkette„

Perlen waren in. Meterlange Ketten aus winzigen Perlen um den Hals geschlungen. Oder auch nur als dünnes Band. Irgendwann kamen die mit Motiv auf, „Indianerketten“. Klar, wollte ich eine haben. Getragen habe ich sie kaum. Auf dem Foto des Abschiedsabends der Grundschule habe ich sie umgehängt. Wie ich auch eine Klamotte trage, die ich sonst nie anhatte.

Schon die Grundschule war ein Dilemma gewesen. Sie prägte mein Verständnis von Matherlehrer*innen. Ich verstand, dass ich nicht nur meine Eltern, sondern auch fremde Personen durch meine Worte dazu bringen konnte, die Hand an der Tischkante festzuklammern. Ich begriff, dass die Währung, die ich für ihre Macht in meiner Tasche trug, Frechheit war. Meine Tasche war stets voll. Es war ein unerschöpflicher Quell. Wie im Märchen musste ich nur hineingreifen und konnte immer neue Münzen herausholen.

Ich erinnere mich noch heute an das Gespräch in der vierten Klasse. Versammelt waren meine Mutter, unsere geliebte Klassenlehrerin Frau Steenbeck (die kam, nachdem die Eltern sich dagegen verwehrt hatten, dass ihre Vorgängerin Frau Arndt mit uns Nazi-Lieder sang), ich und die Feststellung, dass ich auf die Hauptschule solle.

Das war selbst mir zu blöd. Vor allem hätte es geheißen, dass meine von mir heißgeliebte Freundin Kerstin und ich nicht gemeinsam in die neue Schule gehen könnten. Ich schrieb in der Grammatikarbeit eine eins, war etwas weniger aufsässig und konnte auf die Realschule.

Nachdem ich die Kette partout nicht finden kann, ist mir eingefallen, dass ich sie neulich – überraschenderweise – in eine Tauschkiste getan habe. Die, die man hier sieht, sind also nicht meine, sondern lediglich aus dem Internet gezogene Beispiele

Mein Bettelarmband

Ich hatte, wie so viele Mädchen im Alter von drei, vier Jahren, ein Bettelarmband. Ich hatte auch eines mit Wappen, an das immer neue kamen, wenn irgendjemand irgendwo gewesen war, aber an meinem Bettelarmband tat sich nicht viel. Ich kann mich nicht erinnern, dass sich irgendein Teil hat erbetteln lassen. Alles hing von Anfang an daran. Die Spinne mochte ich nicht, den Frosch umso mehr. Ich hatte auch eine sehr tolle knallrote Handtasche aus Kunststoffleder mit Schlangenoptik. Sie hatte Fransen und ich liebte es, alles an Schmuck um- und anzuhängen und mit der Tasche das Haus zu verlassen. Wie so manches, hat meine Mutter mir auch diesen Spaß madig gemacht, als sie sagte, ich sähe aus wie ein Weihnachtsbaum und es gebe eine Regel, die ich mir für mein Leben merken solle: „Weniger ist oft mehr“.

Das Grönland-Silber

Mit 16 Jahren ging ich als Au-pair nach London. Für drei Monate war ich bei einer britischen Familie, dann landete ich bei einer österreichischen. Der Mann war Generaldirektor – so nannte man das damals – bei L’Oréal. Über diese Zeit und über die Bedeutung der Familie gibt es viel zu erzählen, aber nur ein Schmuckstück, an dem sich zumindest ein Teil darstellen lässt.

Der Mann, damals Ende 30, hatte sein Business in einer dieser französischen Elite-Akademien gelernt und einmal im Jahr trafen sich seine Studienkollegen und er zu einer Reise. So jedenfalls habe ich es heute, 40 Jahre später, in Erinnerung.

In der Zeit meines Aufenthalts ging es nach Grönland. Das war damals noch eine große Sache. Wirklich weit weg. Und unbekannt. Fremd. Und kalt. Keine superduper Globetrotter- Funktionsdaunen-Triple-Feature-Jacken. Keine Handys, mit denen man mal schnell Bilder nach Hause schickt und die größte Entfernung auf den Bruchteil einer Sekunde der Datenübertragung reduziert. Weg war weg und kalt war kalt.

Kurz nach seiner Rückkehr war Ostern. Wir standen in dem großen Garten in Barnes, das Paar, die zwei Kinder, der Hund und ich, und suchten. Auch ich sollte suchen und ich erinnere mich, dass man sich recht lustig über mich machte, weil ich das Päckchen einfach nicht sah, das für mich in der Hecke versteckt war. Ich muss wie blöd davorgestanden haben und habe es einfach nicht gesehen. In dem Päckchen war dieser Anhänger. Ein silberner Kajakfahrer, den der Mann mir aus Grönland mitgebracht hatte.

So etwas kannte ich nicht. Dass man einfach so Silber verschenkt. Silber, das musste man sich ererben. Das wurde weitergegeben oder vielleicht wurde einem mal etwas aus Silber zum Geburtstag geschenkt. Oder zu Weihnachten. Nicht, dass ich mich daran erinnern würde, dass das so gewesen sei, aber einen Anhänger aus Silber einfach so zu Ostern jemandem zu schenken, der noch nicht einmal in den Radius der zwei, drei nächsten Personen gehörte, das war mir fremd.

Es machte etwas Eigenartiges mit mir. Es brachte mich in einen Konflikt. Es zeigte mir, dass die Dinge nicht überall so waren, wie ich sie kannte. Und doch fiel es mir schwer, dieses neue Verständnis anzunehmen. Ich mäandere noch immer zwischen dem engen Verständnis, das mir meine Eltern mitgegeben haben, und der Weite der Welt. Oder vielleicht mäandere ich auch nicht. Vielleicht hänge ich noch immer dazwischen. Wie bei so einem Hüpfding, wie sie im Sommer an den Strandpromenaden stehen, bei denen man an seitlich montierten Gummiseilen hängt und sich dazwischen hoch und runter bewegen kann.

Ich habe den Anhänger nie getragen. Er ist ja nicht hübsch. Nicht kleidsam. Er ist ein Kajak mit einem Kajakfahrer darin. Es gibt keinen Grund, sich so etwas um den Hals zu hängen. Außer, man ist Grönländerin vielleicht.

Ich habe ein paar Mal gedacht, ich würde ihn gern weiterreichen. Weil es schade ist, dass er nicht getragen wird. Weil der Mann ihn damals für mich aus dem fernen, fremden, kalten Land mitgebracht hat. Weil er sich etwas dabei gedacht hat. Und wenn auch nur, „ich brauche noch ein Mitbringsel für Silke“. Und zu etwas gegriffen hat, das aus Silber ist. Silber. Das ist das kurz vor Gold.

Ihn weiterzugeben ist schwer. Wer will schon einen Kajak am Hals hängen haben? Ich kenne niemanden.

Meine Perlenohrstecker

Diese Perlenstecker sind von meiner Uroma. Meine Mutter hat sie mir gegeben, damit ich etwas von ihr habe. Sie starb, als ich drei oder vier Jahre alt war, ich erinnere mich nur undeutlich an sie.

Als ich die Stecker im jungen Erwachsenenalter ausprobieren wollte, stellte ich fest, dass ein kurzes, weißes, leicht gekräuseltes dünnes Haar sich in einem der Verschlüsse verfangen hatte. Meine Uroma war zu diesem Zeitpunkt mindestens zwanzig Jahre tot, und jetzt war da auf einmal dieses Haar von ihr. Es war ein unangenehmes Gefühl, etwas so Intimes, Persönliches wie ein Haar von einer Frau zu finden, die nicht mehr existierte, die sich aufgelöst hatte, vergangen war. Etwas Überlebendes. Es war gruselig und unangenehm – und doch berührend.

Ich habe mich entschieden, das Haar nicht aufzuheben. Ich weiß nicht, was ich damit gemacht habe, auf welche Art ich es „entsorgt“ habe. Weggepustet vielleicht? Es zwischen den Fingerspitzen reibend auf den Boden fallen lassen? Die Hand dabei geschüttelt? Keine Ahnung.

Aber das Bild des Haars, die Erinnerung daran, es entdeckt zu haben, hat sich eingegraben. Ich kann die Stecker kaum sehen, ohne daran zu denken.

Ich trage sie nicht. Ich habe es versucht, und ich versuche es immer mal wieder. Aber es funktioniert nicht. Ich bin so eine Frau nicht. Perlen an den Ohren – das geht nicht ohne Geld im Rücken und FDP im Kopf. Schon gar nicht in Hamburg. Blankenese, die Alster, Winterhude, Eppendorf, das sind die Gegenden, in denen Frauen Perlen geschenkt bekommen. Zur Konfirmation, zur Verlobung, zur Hochzeit, zur Geburt eines Kindes. Oder als Erbe aus der weiblichen Linie.

Vor Corona haben wir uns regelmäßig mit Freunden zum Essen getroffen, das wir unter ein Motto gestellt hatten. „Sartre“ war so ein Motto und „Insekten“. Als das Thema „Sylt“ war, trug ich einen Haarreif und die Perlen am Ohr. Ich sah perfekt aus.

Der beste Badge aller Zeiten

1979 besuchte ich mein erstes Festival. Das Wutzrock in Bergedorf. Ex existiert noch heute. Ich erinnere mich, ist das Wetter schön war und alles toll. Ich erinnere mich auch, dass unter meinen Freunden und denen, die man so kannte, die Nachricht die Runde machte, dass da Leute hinterm Zelt gepoppt hätten. Man hätte ihnen dabei zusehen können. Ich hatte das verpasst. Wie man merkt, ärgert es mich noch heute. Mit 13 Jahren Leuten beim Sex zugucken zu können, wäre eine interessante Erfahrung gewesen. Ich hätte das gern gesehen. Und ich wäre heute gern die, die das mit 13 gesehen hat.

Von diesem Festival stammt dieser Badge. Ich liebe ihn und trage ihn wieder sehr gern. Ich finde es einen wunderbaren Witz, in meinem Alter ein Jugendzentrum zu propagieren und bin total enttäuscht, dass mich nie jemand drauf anspricht. Allein, dass er so hässlich ist, muss doch auffallen. Da muss einem doch die Frage in den Kopf kommen, warum eine Frau Ende 50 mit so einem eigenartigen Ding rumläuft. Ich glaube, die Leute sehen einfach nicht, was man sich an den Pulli steckt, und lesen tun sie schon gar nicht. Anders ist das nicht zu erklären.

Die Erdbeerspange

Ich wurde mit neun, zehn Jahren oft für einen Jungen gehalten. Ich liebte es. Ein Junge zu sein, hieß Freiheit zu haben. Wild sein zu dürfen. Nichts mit Mädchenscheiß zu tun haben zu müssen. Ihn vor allem nicht zu erleben. Spiddeldürr, die Haare kurz, Schmuck ging mir am Arsch vorbei. Erst als die Bravo zusammen mit den Bay City Rollers in mein Leben traten, änderte sich das. „Gina, das Mädchen mit dem Messer“ war die Fortsetzungsgeschichte in der ersten „Bravo“ meines Lebens. Gina war vergewaltigt worden – oder man hatte es versucht – seither trug sie ein Messer im Schaft ihres Cowboystiefels.

Ich kann noch immer das schaurig-aufgekratzte Gefühl hervorholen, das mir die Geschichte und das Foto einer jungen Frau mit blonden langen Haaren, in weißem T-Shirt und Jeans und mit dem Messer, das aus ihrem Stiefel herausguckt, gemacht hat.

Aufgekratzt deshalb, weil ich eine Ahnung davon bekam, was es heißen würde, Frau zu werden. Es würde eine permanente Gefahr bedeuten. Rund um die Uhr. Egal, wo.

Es war klar, das ist der Preis. Der Preis dafür, Brüste zu bekommen, lange Haare und das zu sein, was meine Mutter war, eine Frau. Deshalb haben Frauen Messer dabei. Sie müssen sich schützen. Die beängstigende Vorstellung ein scharfes Messer im Stiefel zu tragen, wog nicht geringer als die Gefahr, die durch Männer drohte. So war das also.

Ich kann dieser Zeit nicht mehr zuordnen als diese Haarklemme. Ich habe sie vor zwei Jahren hervorgekramt und trage sie wieder. Aber nur im Sommer.

Die Feder-Lollis

Im Frühjahr war ich für ein paar Tage auf Teneriffa. In seinen kleinen Städten gibt es noch Läden, auf die das Wort „Boutique“ passt. In einer dieser Boutiquen gab es eigenartige Ohrgehänge zu kaufen, die aussehen, als hätte man Blütenblätter mit Lack oder Kunststoff überzogen. Unter den vielen kleinen Gebaumseln war da auch dieses eine: groß, eigenartig, auffällig. Lilafarben. Ein zerfetzter Lolli, der einem kopfüber steif an den Ohren hängt, weil seine Teile an einer Stange befestigt sind, statt an einer kleinen Kette.

Es war das Urlaubsphänomen: In der Wärme der Fremde eröffnen sich Räume der eigenen Existenz, die zuhause unpassend wirken. Ein Bild, eine Möglichkeit des Selbst, das zu träumen schön ist, und dort, wo man lebt, anmaßend und naiv wirken. Meist sind es Hüte oder exaltierte Tücher, die in der Ferne ein Bild von uns entstehen lassen, das wir zuhause nicht zeigen mögen.

In der Frische Norddeutschlands saß ich später mit meinem zerfetzten Lolli-Gehänge am Ohr und es war klar, das war wieder einer dieser dummen Käufe. Einer dieser Momente, in denen ich mich von den Möglichkeiten des Selbst hatte berauschen lassen. Verführt worden war.

Ich hatte lange überlegt, was ich anziehen sollte, wenn wir jetzt im November, bei unserem dritten Palais-Fluxx-Wochenende in Lexow am Samstagabend feiern würden. In Glitzer, Glanz und tollem Fummel. Ich habe nicht mehr so viel, das passt. Weder am Körper noch zum Anlass. Die Notlösung schien mir ein lilafarbenes 70er-Jahre Abendkleid, das man auch 1972 in Las Vegas zum Elvis-Konzert angezogen hätte. Mitmachen, aber nicht zu doll.

Ich habe seit 35 Jahren eine lilafarbene Federboa im Schrank, meine Freundin aus der Zeit meiner ersten Wohnung in Düsseldorf hatte sie mir geschenkt, als wir Anfang 20 waren. Auch sie hatte etwas in mir gesehen, das Auslauf braucht. Alle paar Jahre bekommt die Boa diesen Auslauf und sie fiel mir wieder ein, als ich überlegte, wie dieses etwas biedere Kleid zu pimpen sei. Es funktionierte, aber es fehlte noch etwas. Im Kleid aber ohne Boa befestigte ich den Schmuck am Ohr und es war klar: das passt, das ergänzt sich, das ist gut. Dann legte ich die Federn um und es war, als würde etwas Magisches geschehen: das Kleid, die Boa und die Ohrringe gingen ein Zusammenspiel ein, wie drei sich ergänzende Instrumente. Jedes dieser Teile führte die beiden anderen in die Perfektion. Und ich mittendrin. All die Mängel, all das Unvollkommene an mir, an den drei Stücken löste sich zugunsten einer perfekten Gesamtkomposition auf.

Ich sah nun nicht mehr aus wie eine Frau, die 1972 wie Tausende andere auch zum Elvis-Konzert ging, sondern ich war die Frau, die Elvis bemerkt hätte.

Das Ton-Herz

Ich denke, meine beste Freundin, meine Kinderliebe Kerstin und ich waren elf, als ihre Mutter uns jeweils so ein Ton-Leder-Schmuck schenkte. Eine Tonscheibe mit einem glasierten Herz in der Mitte, gehalten an und mit einem Lederband. Es war die Zeit, als wir kurzzeitig anfingen, Röcke zu tragen. Kerstins Mutter, die im Gegensatz zu meiner nicht nähen konnte und auch kein großes Interesse daran hatte, hatte den Tunnelzug entdeckt und jede von uns hatte zwei Röcke bekommen. Sie war mit uns in ein Kaufhaus gefahren, wahrscheinlich zu Hertie nach Bergedorf, und wir durften uns zwei Stoffe aussuchen. Beide wählten wir welche mit Streublümchen. Es war die Sarah-Kay-Zeit. Meine beiden Stoffe waren sich sehr ähnlich, sie hatten einen hellen Fond. Kerstin hatte sich ebenfalls einen hellen ausgesucht, beim zweite aber streuten die Blümchen auf dunkelrotem Grund. Ich fand es schlau und Verrat zugleich. Es war eh schnell da, das Gefühl, dass Kerstin schlauer sei als ich. Wagemutiger. Weitsichtiger. Sie war cooler. Sie war in ihrem Inneren weit weniger auf die Sicherheit des Spießertums angewiesen als ich. Das war der entscheidende Unterschied zwischen uns, die wir so eng waren: die Freiheit im Sein.

Ich finde es heute ein für Kinder etwas eigenartiges Geschenk, zu groß, zu erwachsen, aber ich mag es sehr. Ich habe es seither selten getragen, vergesse aber nie, dass ich es habe.

Schön bunt aber mit Arschkarte

Als meine Kinderhaare lang waren, war ich sehr süß. Es passierte nicht selten, dass fremde Erwachsene, meist Männer, mir etwas schenken wollten. Süßigkeiten oder eine Runde auf dem Karussell.

Es war die Zeit, als ich verstand, dass wir Mädchen die Gearschten sind. Mein Freund Kai und ich hatten meinem Vater und einem Bekannten von ihm im Garten geholfen. Irgendwann war Pause. Die Männer nahm sich eine Flasche Bier, Kai und ich bekamen je eine Flasche Brause. Im Gegensatz zu Kai durfte ich meine Brause nicht aus der Flasche trinken. Für mich war ein Glas vorgesehen.

Ich erinnere mich, dass ich es nicht verstand, nicht einsah und außer mir war. Gleichzeitig verstand ich sehr wohl.

Ich glaube nicht, dass die Situation damit endete, dass ich aus dem Glas trank. Wahrscheinlich lief es auf den Kompromiss heraus, dass ich mit einem Strohhalm aus der Flasche trinken durfte. Seit diesem Tag im Sommer 1969 oder 1970, ich war drei oder vier Jahre alt, bin ich auf Zinne. Seither hat das Patriarchat keine Ruhe vor meinem Zorn.

Aber ich hatte vernünftige Zöpfe. Mit tollen Spangen

Die Elvis-Kette

Wenn ich mich recht erinnere, habe ich diese Kette von meinem Sohn und seinem Vater bekommen. Mein Sohn war klein, aber sein Vater, mein Ex und damals noch nicht-Ex wird Ben gesagt haben, Deine Mutter steht auf Elvis, sie findet ihn toll, sie wird sich freuen. Und so war es auch. Ich fand die Kette klasse. Auf der anderen Seite des Anhängers ist ein Foto, das Elvis zusammen mit seiner Mutter und seinem Vater zeigt. Es ist eines dieser typischen, amerikanischen 30er-Jahre Fotos einfacher Leute vom Land.

Meine Liebe zu Elvis war früh entbrannt. Zwar war meine erste Single „Anuschka“ von Udo Jürgens, aber Elvis „Speedways“ war die erste LP, die ich mir kaufte. Mit sieben oder acht Jahren, bei Hertie in Bergedorf.

Ich hatte früh entdeckt, dass Elvis und ich am selben Tag Geburtstag haben und das damals noch aufgeregte Boulevard wurde nicht müde, zu berichten, dass Elvis Cadillacs verschenkte, wenn ihm jemand sympathisch war. Ich war mir sicher, wenn er wüsste, dass auch ich am 8. Januar Geburtstag habe, würde ich bestimmt so ein Auto geschenkt bekommen. Alles lief auf meine baldige Einschulung 1976 auf der Realschule hin. Ich hätte Englischunterricht und würde die Sprache lernen. Dann würde ich einen Brief schreiben und dann würde mit Sicherheit ein Cadillac geliefert.

Wieder ein Sommer im Ferienlager. Cuxhaven, wenn ich mich recht erinnere. Auch so ein Ausbund kleinbürgerlichen Verständnisses von Lust und Leben. So wie der TSV Reinbek. Wir waren mit Reisebussen unterwegs, es war auf der Rückfahrt, als wir zur Pinkelpause an der Raststätte hielten. Die Bild-Zeitung titelte unübersehbar ELVIS IST TOT.

Es ist, rückblickend betrachtet, das erste einschneidende Erlebnis, dass es für etwas zu spät sein kann. Dass das Geschehen schneller sein kann als die Pläne.

Meinem Sohn habe ich früh von meiner Liebe zu Elvis erzählt, schließlich klang auch seine Musik oft genug durch die Wohnung. Irgendwann hatte in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel darüber gestanden, dass Elvis nicht, wie es immer hieß, schlicht an einem Herzinfarkt gestorben war, den er auf der Toilette gehabt hatte, sondern dass der Inhalt seines Darms zu einem anderthalb Kilo schweren Klumpen verklebt war. Keine Ballast- und Nährstoffe weit und breit. Statt dessen Weißmehl und Zucker. Seine Nahrung hatte aus mit Sirup getränkten Pfannkuchen und Toastbrot ohne Rinde mit Erdnussbutter bestanden. Dazu der jahrzehntelange Konsum von Tranquilizern, die den Verdauungsapparat in ein Dauerdelirium geschickt hatten. Da ging nix mehr vor und nix zurück, so dass es auch dem Herzen zu viel war.

Eine fantastische Vorlage für eine Mutter. Weißes Mehl, Zucker, kein Obst, kein Müsli, da siehst Du mal, wie krank das machen kann! Am Ende zu viel Weißmehlerklärung für einen Dreijährigen. Der Kinderkopf klickt einfacher. Wer aufs Klo geht, kann sterben. Es hat eine Weile gedauert, bis die Furcht vor dem Klogang wieder weg war.

Meine erste Kette

Es gibt ein Foto, das mich mit meiner ersten Kette zeigt. Es ist vom Fasching im Kindergarten und ich bin in einem Alter, in dem man sich von der Mutter noch irgendwas anziehen lässt, das kein richtiges Kostüm ist. Egal. Meine Mutter hatte mir dieses Lederband mit Holzperlen gebastelt und ich habe es als Kind noch oft getragen.

Die beste meiner drei Erinnerungen an den Kindergarten ist die, dass wir bei einem Fest Berufe darstellen sollten und im Innern eines Kreises standen, den unsere Eltern, also unsere Mütter bildeten. Es wird das Lied „Wer will fleißige Handwerker sehn“ gewesen sein, das wir sangen und ich war Bäckerin. Ich stand im Zentrum des Mütterreigens mit einer Tüte mit Mehl darin, die Frauen hatten sich an den Händen gefasst und tanzten um mich herum. Ich durfte vom Mehl ein bisschen verstreuen. Jedes Mal, wenn meine Mutter vorbeikam, griff ich voll Eifer in die Tüte und bewarf sie mit Inbrunst. Für mich war völlig klar, dass man das so machen könnte. Sie war ja schließlich meine Mutter. Es kam bei den anderen nicht so gut an. Ich glaube aber, meiner Mutter verstand mich.

Die Pilawa-Uhr

Dieses wunderbare Schmuckstück ist noch keine Woche in meinem Besitz, aber das Zeigen wert. Es ist die Uhr, die ich von Jörg Pilawa zu unserem 25. bzw. 26. Hochzeitstag bekommen habe. Bzw. die ich mir gegriffen habe, als Ralf Schmitz sie beim Deutschen Fernsehpreis an Pilawa für dessen hundertjähriges Engagement bei SAT1 überreicht hat.

Was es damit auf sich hat, kann man sich hier ansehen. Ein wunderbarer Spaß, die die BILD mit den Worten „Verwirrung beim Fernsehpreis – wer war DIESE Frau neben Pilawa?“ zur Schlagzeile machte.

Ja, wer IST DIESE Frau? Das frage ich mich auch oft genug. Und nach den über 50 Jahren, in denen die Frage oft quälend war, ist jetzt ein Stadium erreicht, in der es einigermaßen klar ist. Schlimm war es noch vor ein paar Jahren, als der Körper, der immer ein dünner war, sich selbständig zu machen begann und dahin wuchs, wo ich ihn nie haben wollte. Jetzt denke ich: Arschlecken. Ich werde in meinem Leben nicht mehr wie David Bowie in seiner Ziggy Stardust Zeit aussehen. Es reicht, wenn meine Partnerin das tut. Bis auf die Frisur, aber na gut.

Ich werde diese, sehr schrottige Uhr, da hat SAT1 alle Kosten gescheut, tragen. Weil die Geschichte dazu gut ist. Ich mag das: Dinge, an denen Geschichten hängen. Vielleicht trage ich auch deswegen oft so schräges Zeug, das andere nicht verstehen. Weil das, was an Erlebnis, an Ereignis an ihnen hängt, Teil des eigenen Lebens ist und es schön ist, sich damit zu umgeben.

Diese Pilawa-Fernseh-Geschichte mit der anschließenden BILD-Schlagzeile hat mir viel Spaß gemacht. Sie ist in der Tat, sehr nach meinem Geschmack. Für Verwirrung sorgen. Und das in dem Alter, in dem bei Frauen angeblich alles weniger wird. Nö, tut es nicht.

Spiderman, gescheitert

Diese Anstecknadel habe ich 1982 in London auf dem Flohmarkt gekauft. Ich bin mir sicher, dass sie aus den 50er Jahren ist, und ich fand sie sehr besonders, weil ich denke, dass sie Spiderman zeigt. Einen fertigen, gescheiterten Spiderman der sich vertan hat und aus seiner einem selbstgeschaffenen Gefängnis nicht herauskommt. Ich habe sie selten getragen, weil sie einfach nicht hübsch ist, aber ich mag sie, weil sie so besonders ist und mit den Erwartungen und dem Bild von Männlichkeit bricht.

Happy Happy Dingdong

Als kleines Kind hatte ich eine Vorliebe für Schmuck und gab mein Geld dafür aus. Ich war eine gute Sparerin, und wenn meine Eltern in den Sommern 1970, 71 und 72 mit mir nach Dänemark fuhren, hatte ich erwartungsfroh mein Geld dabei. Eigenartigerweise handelte es sich um Schmuck aus Zinn. Keine Ahnung, wer auf der Welt Schmuck aus Zinn herstellte oder warum, aber im ersten Jahr kaufte ich mir einen Ring mit einem roten Stein auf einem zinnernen Rechteck, den ich sehr liebte. Im letzten Jahr erwarb ich einen runden Anhänger, der schon damals meine tief verwurzelte Bürgerlichkeit ausdrückte, mit einem blauen, puddingähnlichen Glasstück in der Mitte. Er war wirklich albern, und ich trug ihn selten. Entscheidend ist jedoch der Ring, den ich zusammen mit einem Anhänger im Jahr dazwischen erworben habe: ein Smiley-Ring.

Es war die Zeit, in der die Smileys die westliche Welt eroberten und die Bereitschaft der Unter-50-Jährigen ausdrückten, die Gesellschaft bunt und fröhlich zu gestalten. Es war die Zeit von Willy Brandt, den Prilblumen und dem Pillhuhn, und ich glaube, es gab in der Bundesrepublik keine bessere Zeit. Den Anhänger habe ich nicht häufig getragen, den Ring hingegen schon. Er erlebte eine Renaissance in meinen 20er-Jahren. In dieser Zeit, die für mich sehr schwierig war, trug ich ihn unermüdlich. Er funktionierte bestens: er war originell, niemand trug etwas Vergleichbares, und die Assoziation zum Smiley erfreute die Leute und dadurch auch mich.

Der leichte Glanz

Keine Ahnung, wo ich diesen Schmetterling herhabe. Er hat eine Klemme an der Unterseite, mit der man ihn unkompliziert im Haar befestigt. Ich habe auch noch einen rosafarbenen. Ich trage sie nicht häufig, aber gern. Das Bestechende an ihnen ist die Schlichtheit ihres Wesens. Eine einfache, auf das Erkennbare reduzierte Form, die nicht mehr kann als glitzern. Das aber bestens. Es ist egal, wie lieblos die Haare zusammengebunden sind, wie wenig die Klamotte hermacht, man klemmt den Schmetterling am Hinterkopf am Haargummi fest oder, etwas charmanter, oberhalb der Schläfe – und schwupps, sieht es nach was aus. Doris, die Hauptfigur in Irmgard Keuns wunderbarem und zeitlosen Roman „Das kunstseidene Mädchen“ (1932 erschienen) träumt davon, ein „Glanz“ zu sein. Ihre Verhältnisse sind bescheiden, ein Pelz muss her, um dieser Glanz zu werden. Und wenn auch nur für eine Nacht. Vielleicht ist es das, was ich an den Schmetterlingen so mag. Die Kraft, mit der dieses eine Ding einen Zauber herstellt, mit der es aus dem Wenigen etwas scheinbar Vollendetes macht.

Glück und Elend der Ferienlager

Mit sieben war das erste Ferienlager angesagt, ein Zeltlager auf Föhr. Das war sehr hippiesk, die Betreuerin und der Betreuer meiner Gruppe waren jung, sie trug einen Häkel-Bikini, er hatte lange Haare und ging nackt in die Nordsee. In den folgenden Jahren wurde ich mit dem TSV-Reinbek in den Urlaub geschickt, Braunlage, Glückstadt an der Ostsee, Cuxhaven. Da gab es Wettbewerbe wie „das schönste Zimmer“ und der Anstand kroch den Betreuer*innen aus ihren Trainingsanzügen. In einem dieser ersten Jahre ist diese Kette entstanden. In einem der späteren der erste Engtanz. Immerhin, das war das gute an den Ferienlagern, man hatte mit älteren Jungs zu tun. Nicht wie bei der Klassenfeier, wo nur diese Kinder-Jungs zur Auswahl standen. Nein, Ferienlager bestechen durch die vielen Möglichkeiten der Grenzüberschreitung. So sehr mir die Biederkeit der Sportverein-Ferienlager Beklemmungen macht, so sehr mag ich doch ihre Auswüchse. Diese wunderbare Schlichtheit mit der man wirkungsvoll an den Nervenrändern der Betreuer*innen kratzt. Noch immer trage ich den allerbesten Klospruch stets abrufbereit mit mir durch die Welt: Auf diesem Klo, da sitzt ein Geist, der jedem, der zu lange scheißt, von hinten in die Eier beißt. Ätsch. Mich hat er nicht gebissen. Ich hab ihm auf den Kopf geschissen.

Die Beziehung, aus der das Kind hervorging

Ich bin nicht so die Frau, der man Schmuck schenkt. Schade eigentlich. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich mir auch diesen Ring selbst gekauft. Ich habe ihn zusammen mit dem Vater meines Kindes entdeckt, als wir in Hamburger Zeise-Kino waren und in das Fenster einer Goldschmiedewerkstatt guckten, die im selben Gebäude ist. Es gab das blaue Glas noch in anderen Farben, den Ring in anderen Größen und Ausführungen. Es war der Ring, den ich ab dem Moment täglich trug. Er war besonders, nicht so altbacken wie meine anderen Sachen und ich mochte das Spiel mit dem farbigen Licht. Als das Kind viereinhalb war, hat der Mann mich verlassen. Danach mochte ich den Ring nicht mehr tragen. Er war der Begleiter dieser Jahre und vorbei ist vorbei. Etliche Jahre hatte ich keinen Ersatz, weil ich keinen fand, der mir gefiel. Alle Ringe schienen gleich. Irgendwas in Silber mit einem hübschen farbigen Stein in der Mitte. Bis ich auf einen stieß, der anders war. Schlicht und doch sehr eigen. Ein Ring, der aus der aus mehreren einzelnen Ketten besteht, die an einer Stelle zusammengehalten werden. „Ankerkette“ heißt diese Art, die Glieder aneinander zu reihen, angelehnt an die Ketten, die Schiffe halten. Ich bin Hamburgerin, mein Herz ist aus Wasser, mit Kränen und Barkassen darin. Ich hatte gerade Geld für mein erstes Buch bekommen, „Das geheime Tagebuch der Carla Bruni“. Es war nicht viel Geld, einige wenige Tausend Euro und es war klar, es würde bald vom Alltag gefressen werden. Ich bin es nicht gewohnt, viel Geld für eine einzelne Sache auszugeben, und der Ring kostete, wenn mich recht erinnere, knapp 400 Euro. Aber es war auch klar, vom Geld des ersten Buches sollte man etwas kaufen, das bleibt. Das einen erinnert, und für das Schöne im Leben steht. So wie an ein erstes Buch.

16 Jahre, Hamburg, England

Diesen Badge trage ich heute noch gern. Ich sichere ihn immer mit einer weiteren Nadel ab, weil ich Angst habe, ihn zu verlieren. Er muss von 1981 oder 82 sein. Er zeigt Sid Vicious von den Sex Pistols und seine Freundin Nancy Spungen, die von ihm im Drogenrausch umgebracht wurde und er behauptet „Niemand ist unschuldig“. Neben der individuellen und unbestreitbaren Schuld des bei der Tat 20-Jährigen hat es mir immer gefallen, den Bezug zur Gesellschaft herzustellen. Die Dinge im Kontext zu sehen und auch den Mord an einer Frau durch eine abgefuckte Gallionsfigur als Ergebnis einer Gesellschaft zu begreifen, die ihre Mitglieder formt. Und gerade Männer zu toxischen Wesen und damit zur Gefahr, insbesondere für Frauen, macht.

Meine erste Zopfspange

Die Fotos von mir als Zwei- und Dreijährige zeigen mich ausnahmslos mit kurzen Haaren. Irgendwann muss beschlossen worden sein, dass sie wachsen sollen. Wachsen, damit an den Seiten Zöpfe baumeln konnten. Ich weiß, dass ich sehr dringlich Zöpfe haben wollte. Wahrscheinlich, weil ich so aussehen wollte wie Cindy aus „Drei Mädchen und drei Jungen“ – glücklicherweise durfte ich schon sehr früh sehr viel fernsehen, um zu begreifen, dass die Welt größer ist als unser kleines Zuhause. Als es ging, wurden die orangeroten Kugeln am Gummi an meinem kurzen blonden Haar befestigt, auf dass die nun irgendwie abstanden, und das ließ mich stolz und begeistert sein. Meine Mutter sagte, Zöpfe seien etwas anderes, das, was ich hätte, wären „Rattenschwänze“.